関節運動を生じさせる2種類の筋肉

目次

- 2種類の関節運動と関節運動に関わる2種類の筋肉

- 単関節筋(1つの関節の運動を担当する筋肉)

- 多関節筋(2つ以上の関節の運動を担当する筋肉)

- 正常な関節運動に必要な筋肉

2種類の関節運動と関節運動に関わる2種類の筋肉

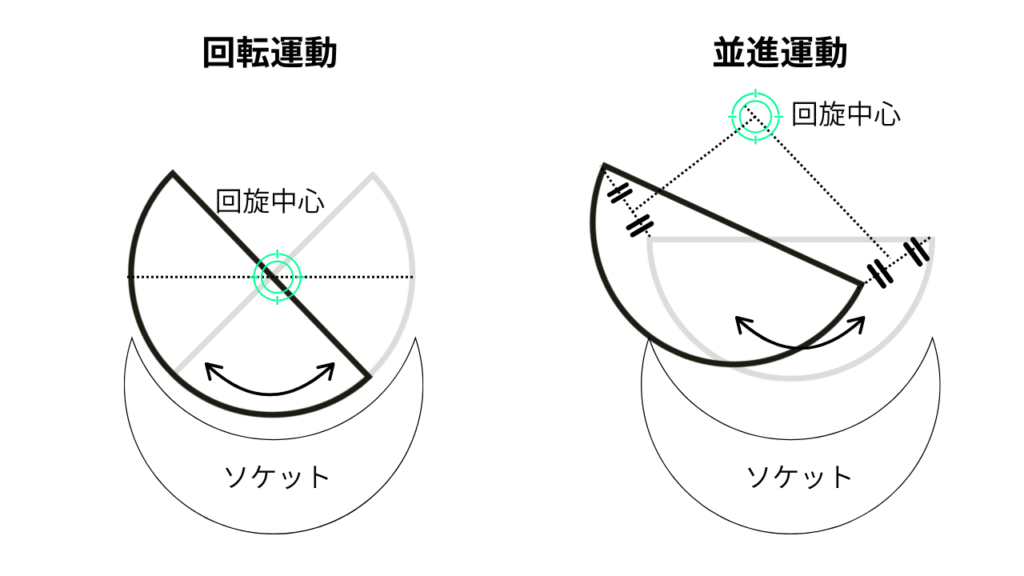

関節の運動成分には、回転運動と、並進運動があります。

回転運動というのは、関節のソケット内で、骨頭の回旋中心が存在している状態です。

一方の並進運動というのは、関節のソケットから外れたところに、骨頭の回旋中心が存在している状態を言います。

図で表すと次のようになります。

そして、関節運動には、大きく分けて次の2種類の筋肉が関わっています。

① 単関節筋(1つの関節の運動を担当する筋肉)

② 多関節筋(2つ以上の関節の運動を担当する筋肉)

単関節筋は、1つの関節に対して、正常な回転運動と、関節のスタビリティ機能(関節を安定させる役割)があります。

一方の多関節筋は、2つ以上の関節に対して、関節の並進運動を引き起こし、関節のモビリティ機能(関節の可動性)があります。

これら2つの筋肉が機能することで、関節運動が行なわれています。

それぞれの筋肉について、次の項目で詳しくお伝えします。

単関節筋(1つの関節の運動を担当する筋肉)

単関節筋は、関節を安定させる役割があります。

特徴としては次の通りになります。

単関節筋の特徴

・関節の近傍に存在する

・遅筋(赤筋)成分が豊富

・遠心性収縮にさらされることが多い

・関節の回転運動に関わる

・関節のスタビリティ機能(関節を安定させる役割)に関わる

単関節筋の例(1つの関節に作用かつ関節を安定させる筋肉)

・ローテーターカフ →肩関節に作用

・大円筋 →肩関節に作用

・上腕二頭筋(短頭) →肘関節に作用

・上腕三頭筋(内、外側頭 →肘関節に作用

・上腕筋 →肘関節に作用

・腕橈骨筋 →肘関節に作用

・梨状筋 →股関節に作用

・内転筋郡(薄筋以外) →股関節に作用

・腸骨筋(腸腰筋の一部) →股関節に作用

・大臀筋 →股関節に作用

・中臀筋 →股関節に作用

・小臀筋 →股関節に作用

・大腿四頭筋(大腿直筋以外) →ひざ関節に作用

・大腿二頭筋(短頭) →ひざ関節に作用

・膝窩筋 →ひざ関節に作用

・前脛骨筋 →足関節に作用

・後傾骨筋 →足関節に作用

・ヒラメ筋 →足関節に作用

・腓骨筋(長、短、第三) →足関節に作用

多関節筋(2つ以上の関節の運動を担当する筋肉)

多関節筋は、関節の可動性に関わる筋肉です。関節を、大きく、速く動かすための役割があります。

特徴としては次の通りになります。

多関節筋の特徴

・複数の関節をまたいで付着する

・白筋(速筋)成分が豊富

・求心性収縮を引き起こす

・関節の並進運動に関わる

・関節のモビリティ機能(関節の可動性)に関わる

多関節筋の例(2つ以上の関節に作用する筋肉)

・大胸筋 →肩関節と肩甲胸郭関節に作用

・小胸筋(一部の人の場合) →肩鎖関節と肩甲胸郭関節に作用

・前鋸筋 →肩関節と肩甲胸郭関節に作用

・広背筋 →肩関節と胸郭に作用

・僧帽筋 →頭部と頸部と肩甲骨に作用

・上腕二頭筋(長頭) →肩関節と肘関節の作用

・上腕三頭筋(長頭) →肩関節と肘関節の作用

・大腰筋(腸腰筋の一部) →股関節と腰部に作用

・大腿直筋 →股関節とひざ関節に作用

・大腿筋膜腸筋 →股関節とひざ関節に作用

・薄筋 →股関節とひざ関節に作用

・縫工筋 →股関節とひざ関節に作用

・半腱様筋 →股関節とひざ関節に作用

・半膜様筋 →股関節とひざ関節に作用

・大腿二頭筋(長頭) →股関節とひざ関節に作用

・腓腹筋 →ひざ関節と足関節に作用

正常な関節運動に必要な筋肉

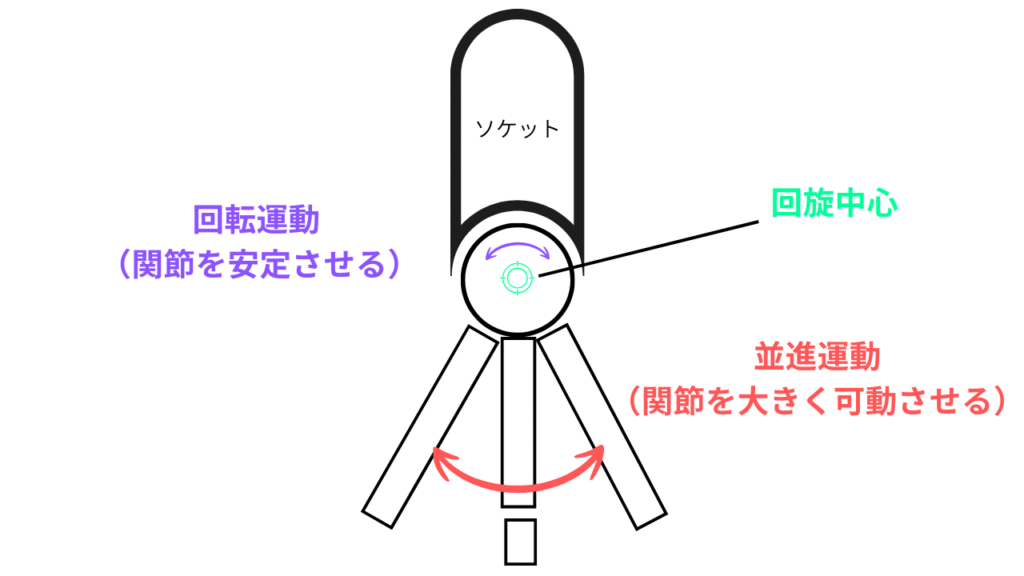

正常な関節運動には、回転運動と並進運動の比率が大切です。

メインは回転運動による、関節の安定性を確保することです。

回転運動が確立された上で、並進運動を行なうことができると、十分な関節可動域を確保した状態で運動を行なうことができるようになります。

現在、関節可動域が十分に確保できていない人は、まずは安定した関節運動の習得を行うことが大切です。

正常な関節運動▼

上図のように、関節の回旋中心がソケット内にある状態で行なわれる、回転運動が行われることで、

安定した関節の運動が確立できます。

そして、回転運動に必要な筋肉は、単関節筋(1つの関節の運動を担当する筋肉)です。

そのため、正常な関節運動に必要な筋肉は、単関節筋ということになります。

そして、あらゆる関節運動では、先に単関節筋が収縮し、その後、多関節筋が収縮することで、

十分な関節可動域の中で、パフォーマンスを発揮することができます。

この順序が逆転してしまうと、あらゆる関節障害を引き起こす原因となります。