スポーツ障害が発生するメカニズム

目次

- スポーツ障害発生のメカニズムは大きく2つのパターンに分けられる

- 牽引性障害(引っ張り障害)

- 関節運動の不安定性(インピンジメント障害)

- スポーツ障害を予防、改善するための考え方

スポーツ障害発生のメカニズムは大きく2つのパターンに分けられる

スポーツ障害が発生する理由は、筋肉や、腱、靱帯、骨、軟骨、関節包(関節を包む袋)、神経、コラーゲン、プロテオグリカンといった、運動器組織に対して、繰り返しの負荷が加わるためです。

繰り返しの運動器組織への負荷は、次の2つのパターンによって引き起こされています。

① 牽引性障害(引っ張り障害)

② 関節運動の不安定性(インピンジメント障害)

上記の2つのパターンによって、運動組織に対して繰り返しの負荷が生じることで、

スポーツ障害が引き起こされるとされています。

牽引性障害(引っ張り障害)

運動を行なう時に、筋肉が収縮することで、筋腱の牽引が繰り返されると、次の組織に対して牽引性の負荷がかかり障害が発生します。

筋肉

筋膜(筋肉の周りをつつむ膜)

腱

筋腱移行部(筋肉と腱を結ぶ部分)

筋腱の骨付着部

このような運動組織に対して、牽引力がかかる動作としては、次のようなタイミングで発生します

牽引力がかかる動作の例

階段や坂道を降りる動作

ジャンプからの着地動作

ストップ動作

切り返し動作

上記のタイミングでは、筋肉に対して遠心性の力が働くタイミングになります。

遠心性の力というのは、筋肉がストレッチされながら、筋肉が力を出している状態です。

例えば、階段を降りるときには、大腿四頭筋に対して遠心性の力が働いています。

この場合は、大腿四頭筋が遠心性に力を発揮することで、ひざの関節を安定させる働きをしています。

しかし、この遠心性の力が急激に発揮された場合、

筋腱を中心とした、筋肉周囲の組織に過剰な負担がかかります。

この、遠心性の力に対して、筋肉周囲の組織や、関節のアライメントが対応できる状態であれば問題ありません。

しかし、次のようなケースでは、遠心性の力に対して体の対応が追いつかず、牽引性障害を引き起こす原因になります。

牽引性障害が起こる根本原因

・筋腱の柔軟性が低下している(ストレッチ不足)

・適切なタイミングでの筋肉の収縮する能力(神経筋コーディネーション)の欠如

・四肢関節の動的アライメントが不適切(関節が正しく動いていない)

関節運動の不安定性(インピンジメント障害)

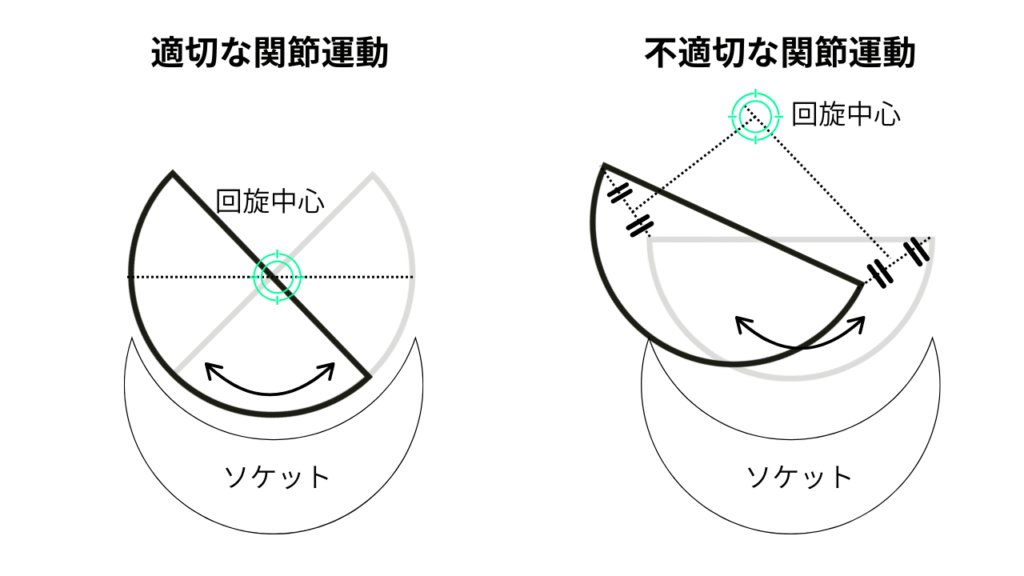

関節運動を、適切に行なうためには、関節のソケット部分の中心で、骨頭が回旋できている状況をつくることが必要です。

これらが適切に行なわれていない状態では、回旋する中心位置が関節の外へとズレてしまい、不適切な関節運動を引き起こします。

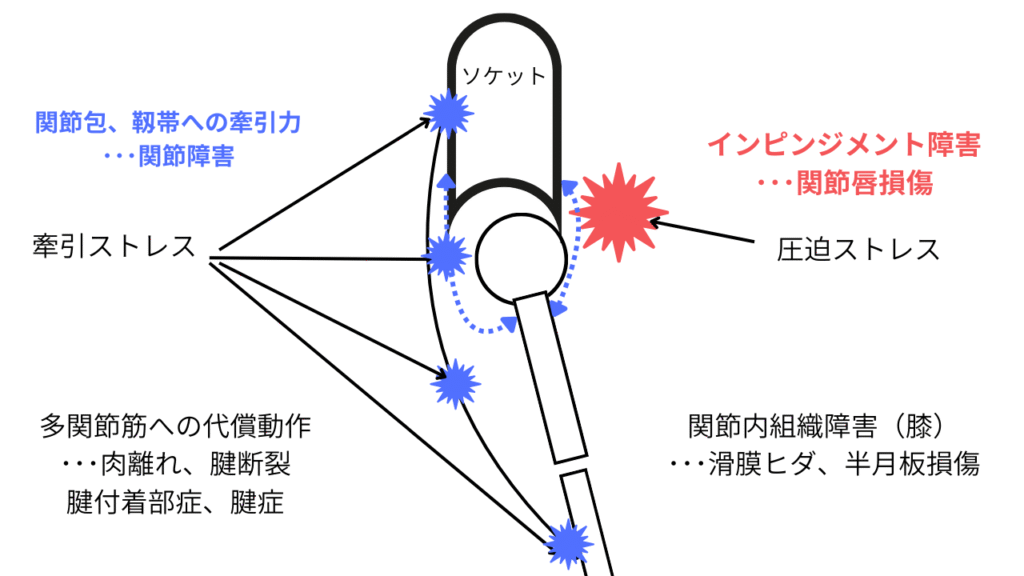

このように、関節の回旋中心がズレた状態で、不適切な関節運動が繰り返されることによって、

関節包は牽引ストレスが発生し、関節の縁には圧縮ストレスがかかり続けることで、下図のように、さまざまな障害が発生します。

このように、関節の回旋中心がズレてしまう原因には、次のような理由があります。

回旋中心がズレてしまう原因

・関節を守るインナーマッスルが弱化している

・インナーマッスルの収縮タイミングの遅れ

・関節をまたぐアウターマッスルが過剰に働いている

関節には、それぞれ安定させる役割を担う、インナーマッスルが存在しています。

これらのインナーマッスルは、関節の回旋中心が関節の外へズレることを防いでいます。

しかし、上記のような原因で、インナーマッスルが適切に収縮できなくなると、

関節の回旋中心が外側へズレてしまいます。

これらのインナーマッスルは、本来であれば、動作の開始したタイミングで、関節がズレないように収縮します。

しかし、インナーマッスルが機能していないと関節の回旋中心がズレたまま動作を繰り返してしまい、

関節障害を中心とした様々なケガを引き起こす原因になるのです。

スポーツ障害を予防、改善するための考え方

スポーツ障害には、牽引性障害と、関節運動の不安定性の2つのパターンがあることを紹介してきました。

実は、これらの障害には共通点が存在します。

それは、前述していた、関節の回旋中心がズレたまま、動作を行なっていることです。

牽引性障害では、筋肉の柔軟性不足による原因をお伝えしましたが、

そもそもの原因としては、関節の不適切な運動をカバーしようとして引き起こされます。

特に、関節を保護しているインナーマッスルの働きが低下している状態では、

関節をまたいでいるアウターマッスルの働きが過剰になってしまい、

インナーマッスルの代わりに関節を安定しようとして、不適切な緊張状態を強いられています。

この状態では、当然ながら筋肉の柔軟性は失われていきます。

そのため、根本的な解決としては、関節の回旋中心のズレを修正することです。

回旋中心のズレを修正あとに、インナーマッスルと、アウターマッスルを、それぞれ適切なタイミングで働かせられるように

トレーニングすることで、スポーツ障害の根本的な治療と、予防につながります。

具体的な手順としては、次のようになります。

- ①関節のアライメントを整えてズレを修正する

- 緊張している筋肉を緩める、癒着した組織をリリースする

- ②関節がズレないようにインナーマッスルを強化する

- 正しい関節運動方向を訓練する、インナーマッスルに力を入れる練習を行なう、

- ③インナーマッスルと、体幹筋を協調して働かせる

- 体幹筋の不安定感は動作時の関節障害の原因になり得るので体幹筋もトレーニングする

- ④インナーマッスルとアウターマッスルを協調させる

- 立位でインナーマッスルを先に収縮させてからアウターマッスルを収縮させられるように訓練する

- ⑤実際のスポーツ動作で適切な関節運動を再現する

- 動きの中で適切な関節動作を再現できるように訓練する

- ⑥正しい動作で運動を繰り返す

- 繰り返し動作を行なうことで脳に正しい動作を記憶させる

上記は、既にスポーツ障害を引き起こしている方のための手順ですが、

スポーツ障害を予防するための方法としても有効です。

また、重要なことは、⑥番目の正しい動作で運動を繰り返すようにすることです。

そうしないと、関節障害を治療しても再発する可能性が高くなるためです。

正しい体の使い方を学んでいきましょう。