足関節捻挫のメカニズムと足関節の解剖学的特徴

- 足関節捻挫の発生原因

- 足関節捻挫によって損傷しやすい部位

- 足関節捻挫の発生メカニズム

- 足関節捻挫の整形外科的治療法

- 足関節の解剖学的特徴

- 足関節捻挫の発生と、下肢アライメントとの関係

- 足関節捻挫と体幹との関係

足関節は、スポーツ障害や外傷が発生しやすい部位で、あらゆるスポーツ障害や、外傷のうち、10~30%は足関節に起こるとされており、

足関節障害の中でも、足関節捻挫は非常に大きな割合を占めるとされています。

足関節捻挫の発生原因

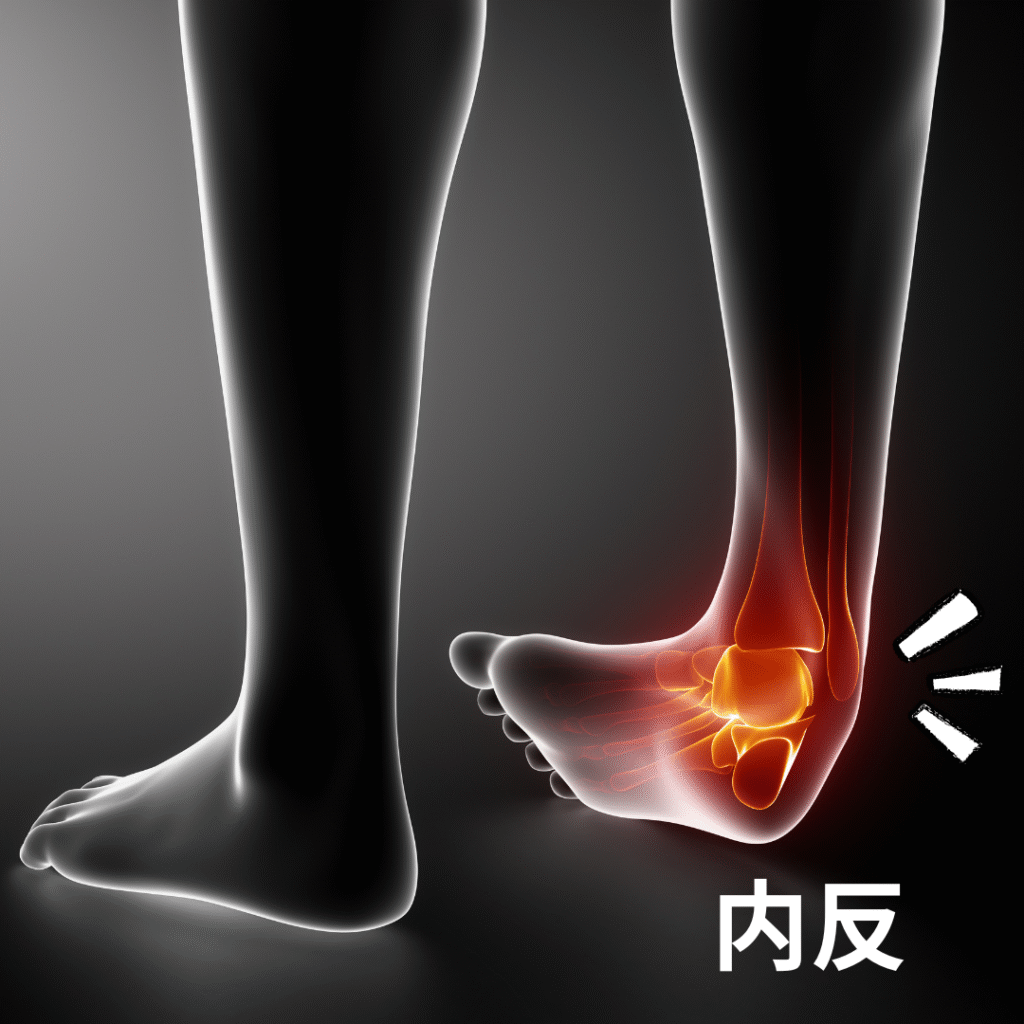

足関節捻挫は、内反強制によって発生しやすい疾患です。

代表的な受傷機転としては、着地動作や、切り返し動作、方向転換などがあげられます。

内反▼

足関節捻挫によって損傷しやすい部位

内反強制によって、損傷するのは、主に、足関節の外側にある靱帯組織であり、

中でも、最も損傷しやすいのは、前距腓靱帯(ぜんきょひじんたい)です。

次いで、踵腓靱帯の損傷が多いとされています。

靱帯の部位(外)▼

-1-1024x576.png)

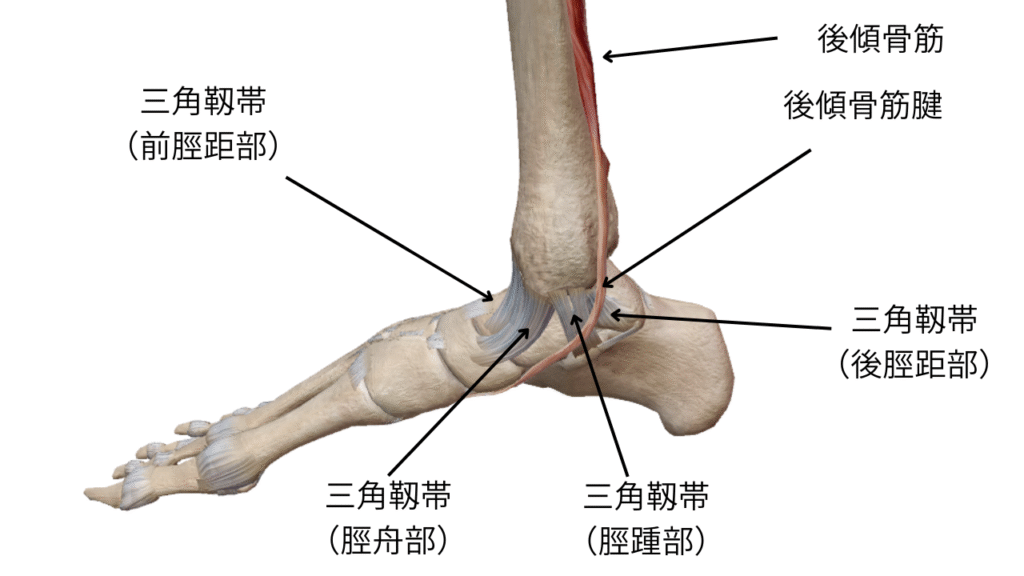

また、これらの足関節の外側にある靱帯組織のみではなく、内側にある三角靱帯、後脛骨筋腱などにも損傷がみられる。

靱帯の部位(内)▼

足関節捻挫の発生メカニズム

足関節捻挫は、距腿関節と距骨下関節の内反強制や、足部が固定された状態での下腿外旋によって、足関節周囲の靱帯に破断張力が加わることで発生します。前述の通り、着地の際や、切り返し動作、方向転換によって生じます。

前距腓靱帯は、内反と底屈を制動しており、踵腓靱帯は内反と背屈を制動しています。

前距腓靱帯は、足関節外側靱帯の中でも、最も弱い靱帯とされているため、

足関節の底屈と内反によって、容易に損傷しやすいとされています。

一方の、踵骨靱帯は、強度の高い丈夫な靱帯であり、前距腓靱帯の2倍から3.5倍とされています。

しかし、内反強制によって損傷することがあります。

足関節捻挫の整形外科的治療法

足関節捻挫の受傷直後から急性期にかけては、RICE処置が基本です。

Rest(安静)、Ice(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の4つの頭文字をとったもので、内出血や腫れ、痛みを最小限に抑え、回復を早める効果があります。急性期のアイシング方法としては、20分のアイシングを2時間おきに行われるとされていました。

しかし、近年の報告では、下記のようにアイシングを行うほうが、捻挫による疼痛が軽減されるという見解です。

10分のアイシング→10分の休憩→10分のアイシング

捻挫の重症度によっては、装具の処方や固定が行われるが、長期の固定は関節の動きを制限してしまい、筋肉の弱化を招いてしまうので避けるべきとされています。

足関節の解剖学的特徴

足関節には、構造的安定化機構と、機能的安定化機構の2つが存在します。

構造的安定化機構

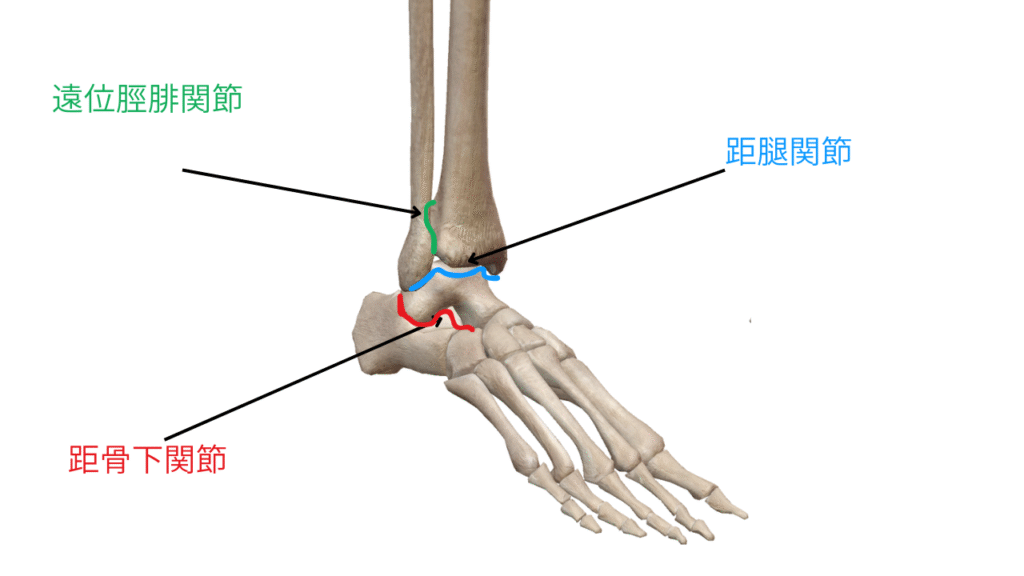

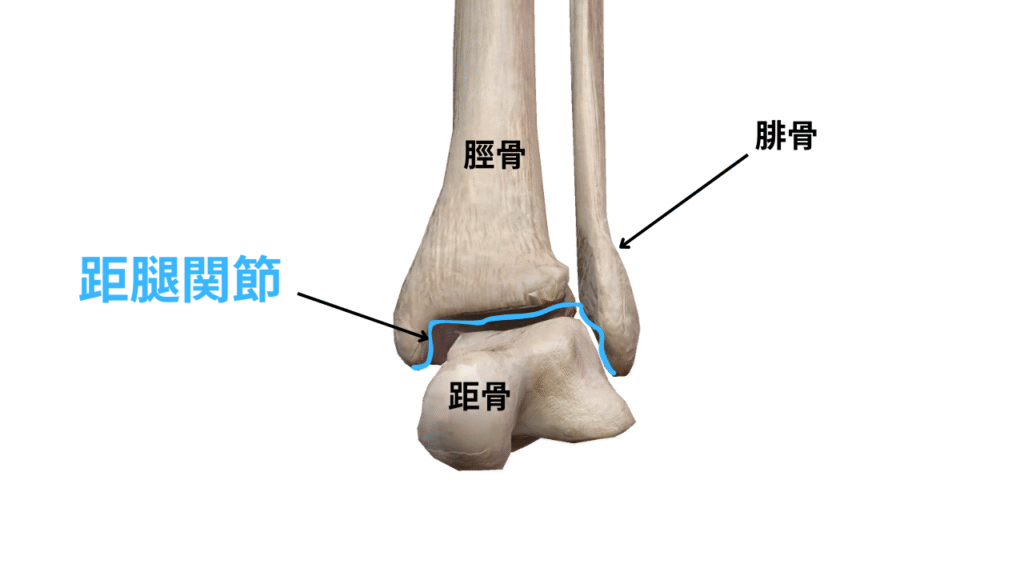

足関節は、距腿関節、距骨下関節、遠位脛腓関節の3つから構成されている複合関節です。

距腿関節▼

左足を前から見た図↓

上図のように、距腿関節は、脛骨と腓骨の遠位で構成する、天蓋に、距骨がはまり込むような形状をしており、安定性を得ています。

さらに、周囲の靱帯によって、内反、外反方向への運動を制限することで、安定性を増加させています。

距腿関節を安定させる靱帯

内反方向への制御→ 前距腓靱帯、踵腓靱帯、後距腓靱帯

外反方向への制御→ 三角靱帯、後脛骨筋腱、長趾屈筋

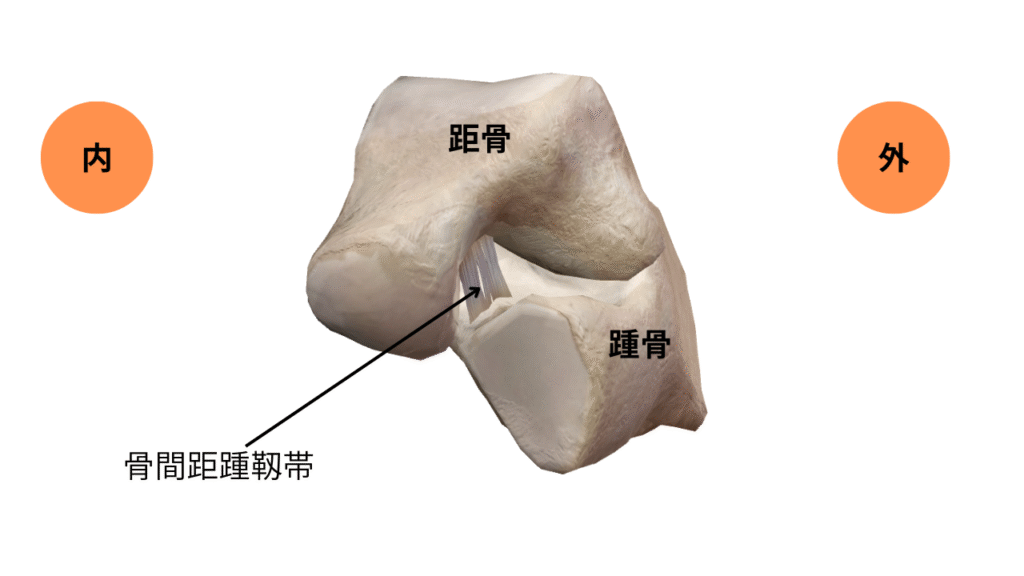

距骨下関節▼

左足を前から見た図↓

距骨下関節の安定性には、踵腓靱帯を最表層にもつ、外側靱帯組織が寄与しているとされています。

とくに、最深層に位置する、骨間距踵靱帯は、主要な安定機構になります。

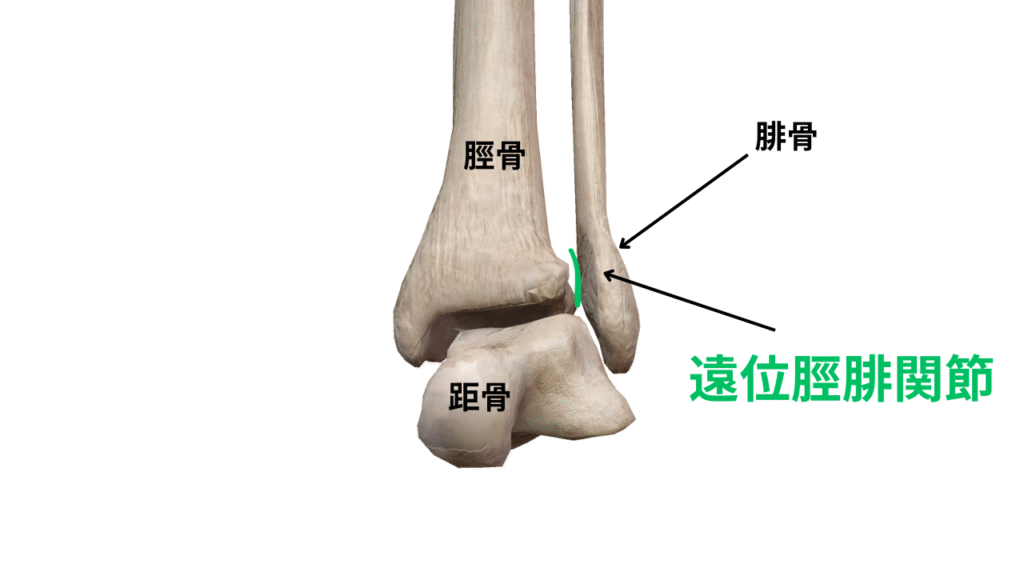

遠位脛腓関節▼

左足を前から見た図↓

遠位脛腓関節は、前脛腓靱帯、後脛腓靱帯、骨間靱帯からなる脛腓靱帯結合によって連結されています。

脛腓靱帯結合は脛骨と腓骨が離れていくのを制御しており、この働きは、二次的に距骨の外側傾斜や外旋を制御しています。

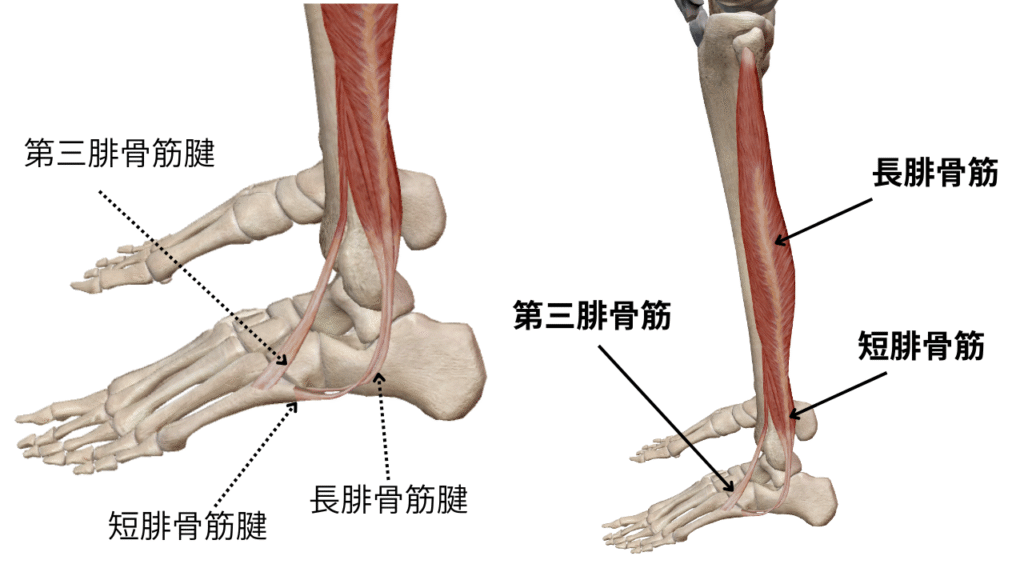

機能的安定化機構

足の内反を制御するための安定性には、神経筋のコントロール機能が重要な役割を果たしています。

足の内反を制動する筋肉は、腓骨筋群(長腓骨筋、短腓骨筋、第三腓骨筋)が大きく関与しています。

足関節部に不安定さがみられる場合、外乱刺激に対する腓骨筋群の筋反応時間が遅延していることが報告されています。

腓骨筋群(左から見た図)▼

足関節捻挫の発生と、下肢アライメントとの関係

前述の通り、足関節は内反に強制されてしまうことで、内反捻挫が発生します。

足関節が内反へ強制されてしまう要因として、下肢のアライメントとの関連が考えられます。

片脚着地のときに、重心の位置やが指示基底面の外側へ移動すると、内反モーメントが増加します。

このときに、内反モーメントに対して、外反モーメントも増加していれば、足関節の内反強制を防ぐことができます。

しかし、内反運動を生じさせる筋肉と、外反運動を生じさせる筋肉とのバランスが崩れてしまうと、

片脚着地のときに、足関節は内反方向へ強制されてしまうことで、内反捻挫を引き起こしてしまいます。

内反を生じさせる筋肉

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)

後傾骨筋(こうけいこつきん)

長母指屈筋(ちょうぼしくっきん)

長指屈筋(ちょうしくっきん)

外反を生じさせる筋肉

長腓骨筋(ちょうひこつきん)

短腓骨筋(たんひこつきん)

第三腓骨筋(だいさんひこつきん)

長指伸筋(ちょうししんきん)

これらの筋肉のバランスが崩れてしまうと、足首の内反が生じやすいとされています。※1

また、下肢のアライメントを正常に保つためには、足下の筋肉のバランスのみでなく、

体幹や骨盤帯の筋肉の働きが重要です。

中でも、股関節は、足関節とともに、バランスを保持するために重要な役割を果たしています。

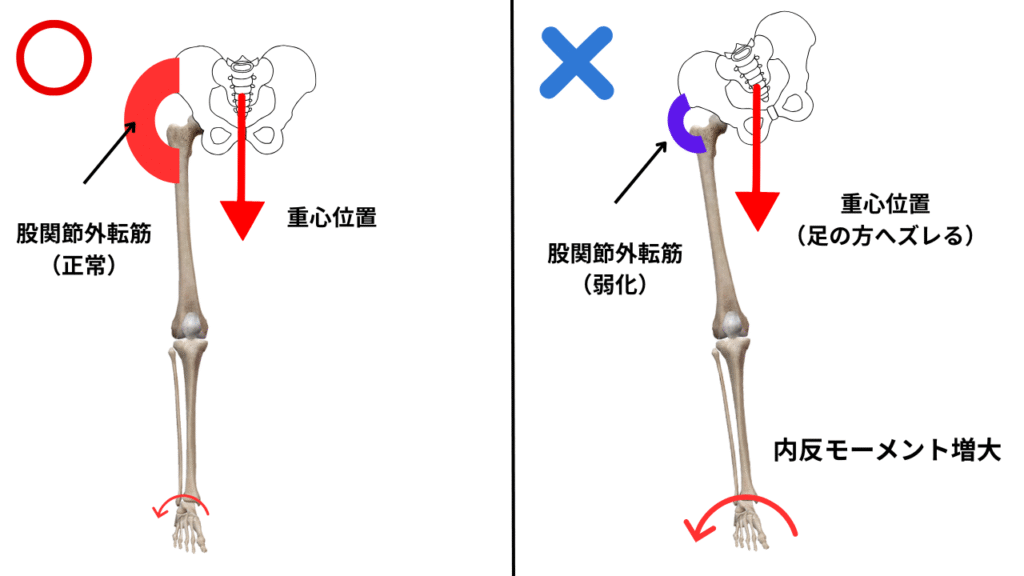

2014年のLeeらの研究によれば、股関節外転筋群(中臀筋、小臀筋、大腿筋膜腸筋)の筋力が低下している場合、片脚着地時の足底圧中心の速報移動距離が大きく、超腓骨筋の筋活動量も高かったとされています。※2

これは、股関節外転筋の筋力を維持できていないと、足関節の筋肉だけを強化しても

足関節の内反強制に対処することが困難であることを意味しています。

仮に、股関節外転筋が弱化している場合、片脚着地の時に、体幹を着地した足の方へと傾斜させることでバランスをとらなければなりません。

例えば、下図の状況下では、足関節の内反モーメントが大きくなり、内反捻挫を引き起こすリスクが高くなります。

足関節捻挫と体幹との関係

また、上半身にかかる外力に対抗したり、体幹が傾いてしまうことを制動させるためには、体幹周囲の筋肉の活動が不可欠となります。

体幹周囲の筋肉が弱化している場合、外力に対して上半身が傾斜してしまい、内反モーメントが増大します。

コンタクトスポーツでの衝突や、ジャンプからの着地の際にかかる外力に対抗する力が弱いと、

体幹の傾斜が大きくなり、足関節にかかる内反モーメントが増大した結果、内反捻挫が発生するケースもあります。

-1024x576.png)

以上のことから、足関節の内反捻挫を予防するためには、足関節の内反を制動するための筋肉として

以下の3部位のトレーニングが必要となります。

足関節内反捻挫を予防するために必要な筋肉

①腓骨筋群(長腓骨筋、短腓骨筋、第三腓骨筋)

②股関節外転筋群(中臀筋、小臀筋、大腿筋膜腸筋)

③体幹筋

※1 参考▼

足関節内反捻挫好発者の身体的特徴とバランス能に関与する因子の検討

スポーツ医科学研究領域

5014A037-4 峯田 晋史郎

理 学療法学 第16巻第 5 号 323〜330頁 (1989年 )報 告

足 部 の 内, 外反 が 下肢 ア ラ イ メ ン ト に 及 ぼ す 影響

入 谷 誠

※2 Leeらの研究 2014 Individuals with diminished hip abductor muscle strength exhibit altered ankle biomechanics and neuromuscular activation during unipedal balance tasks